日本プログラミング検定協会は20日、長野県の大町市が、今年度、生成AIを利用した「人工知能のリテラシー教育」とロボットを利用した「プログラミング教育」を実施したと発表した。同市では、ICT学習活動推進協議会を産学連携で立ち上げ、自治体や地元企業、地域ボランティアが主体となり継続可能な「地域が支える教育」を推進している。

本事業の目的は、小学生を対象としたプログミングによる「論理的思考力」や「自主性」「協調性」「課題解決力」「表現力」の向上とともに、地域の応援隊をつくるためのカリキュラム構成としている。児童が将来、都会や海外で活躍するために地元を離れたとしても、郷土愛を持つことによる大町市への応援や支援を意識し、記憶に残る教育を目指したという。

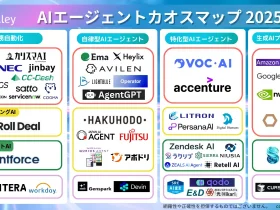

さらに、AI(人工知能)が飛躍的なスピードで進展している中で、まずは利用するリスクと利便性に気付けるよう促し、正しく利用するために必要となるスキルとは何か、そのスキルを向上させるためには何を努力したらいいのか、といった教育を今年度から追加した。

■教育内容

①プログラミング教育

クロスカリキュラムの目標として、「食」「観光」「歴史」「アクティビティ」をテーマに大町市の魅力を発信するプログラムを作成。

児童は、数人のチームでストーリーを組み立て、それに沿った画像や動画をプログラムに組み込み、見てもらう人に分かりやすいようロボットに動作や発話の機能を加え、クイズも出題できるプログラミングをおこなった。

②AIリテラシー教育

「生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」に沿って小学生に分かりやすい言葉とイラストで説明。

特に、生成AIは多大な利便性がある半面、様々なリスクが潜在することの理解を促すと共に、将来、社会で一般的なツールとなるAIを正しく理解し使いこなすためのスキル向上の学習例などを説明。

体験実習では、生成AIが「本当のように嘘をつく」ことを体験した後、利便性として、今まで数日かかっていた絵本の動画を数分で作成した。また、その絵本動画は期間限定でYouTubeに掲載し、作品を家族や知人に見てもらうことで達成感を得られるようにした。

体験実習では、生成AIが「本当のように嘘をつく」ことを体験した後、利便性として、今まで数日かかっていた絵本の動画を数分で作成した。また、その絵本動画は期間限定でYouTubeに掲載し、作品を家族や知人に見てもらうことで達成感を得られるようにした。

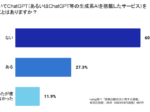

教育後、小学生に実施したアンケートから90%以上がAIの得意分野と不得意分野、利用するにあたって注意すべきことについて理解できたと回答。

また、今後も教育を受けたいとの意見も90%以上と興味を持ってもらったことから、有効な教育だったと考えるという。