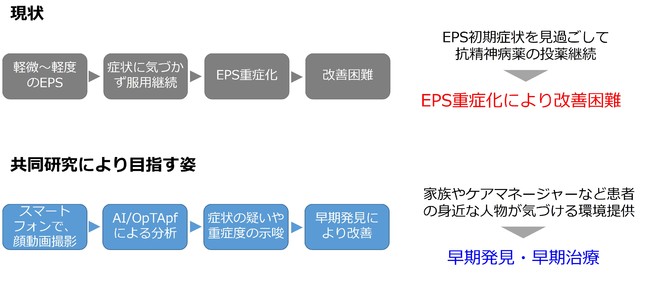

電通国際情報サービス(ISID)と名古屋大学は26日、抗精神病薬の投与後に発症する代表的な副作用である錐体外路症状(EPS)の早期発見・早期治療の実現に向け、AIを活用したEPS重症度判定の共同研究を開始したと発表した。

本共同研究では、EPS研究の第一人者であり、世界23カ国語に翻訳されたEPS評価尺度「DIEPSS」の開発者である名古屋大学大学院医学系研究科精神医療学寄附講座 稲田俊也特任教授の研究総括の下、患者の顔動画を用いてEPSの重症度判定を行うAIモデルを共同で開発する。AIモデルの開発には、ISIDが提供するAIモデル開発・運用自動化ソリューション「OpTApf(オプタピーエフ)」を活用する。

EPSは抗精神病薬の投与後に発症する副作用の中でも高頻度にみられるもので、代表的な症状として、本人の意思とは無関係に身体の一部に異常で不規則な運動が生じるジスキネジア、唇や手にリズミカルな震えが起こる振戦、筋肉のこわばり、本人の意志とは無関係に首や体幹が傾くジストニア等がある。

中でもジスキネジアは、抗精神病薬を服用中の患者の20~30%に出現するとされ、一度生じると投薬を中止しても持続して出現する難治性の症例もあることから、症状が軽微なうちに処方を変更するなど、初期段階における対応の重要性が指摘されている。

このため、患者がEPSのどの症状に該当するかを発症初期に的確に判別することや、症状の進行度合いを把握することは、その後適切な治療を行う上で極めて重要。これらEPSの各症状を発見するためには、家族やケアマネージャーなど患者の身近な人物が早期に気づいて医師の診断を仰ぐことが重要だが、現状では一般の人が発症を見極めることが難しく、早期発見を妨げる要因となっている。

本共同研究では、患者の顔動画を用いて、EPSの各症状のどれに該当するのか、またどの程度の重症度なのかを判定するAIモデルを共同で開発し、名古屋大学・稲田特任教授が長年の研究で培ってきたEPS診断のポイントをAIモデルとして再現する。本共同研究を通じて、EPS評価の知見をより実用的な仕組みに生かすことを目指す名古屋大学と、これまで実績を重ねてきたOpTApfの適用分野拡大に取り組むISIDが協力することにより、ライフサイエンス・ヘルスケア分野における新たな仕組みづくりを目指す。今後は、開発したAIモデルをベースに、アプリケーションへの展開などを見据えており、早期発見・早期治療の実現につなげていくという。

本共同研究では、患者の顔動画を用いて、EPSの各症状のどれに該当するのか、またどの程度の重症度なのかを判定するAIモデルを共同で開発し、名古屋大学・稲田特任教授が長年の研究で培ってきたEPS診断のポイントをAIモデルとして再現する。本共同研究を通じて、EPS評価の知見をより実用的な仕組みに生かすことを目指す名古屋大学と、これまで実績を重ねてきたOpTApfの適用分野拡大に取り組むISIDが協力することにより、ライフサイエンス・ヘルスケア分野における新たな仕組みづくりを目指す。今後は、開発したAIモデルをベースに、アプリケーションへの展開などを見据えており、早期発見・早期治療の実現につなげていくという。

ISIDは、全社横断組織であるAIトランスフォーメーションセンターを中核に、 AI関連技術の研究開発、顧客ビジネス課題解決のためのプロジェクト推進、OpTApfをはじめとしたAI製品の企画・開発、AIスタートアップ企業・学術機関等との連携強化、企業の社内AI人材育成支援等に取り組んでいる。今後も幅広い領域においてAIの活用を支援し、実務適用を加速させることで、顧客企業や社会の課題解決に貢献していくとしている。