ちとせグループの中核法人であるちとせ研究所(ちとせ)は4日、新エネルギー・産業総合開発機構(NEDO)の事業「カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発」において、AIが微生物の培養状態を最適な状態にコントロールするAI自動培養制御システムを開発したと発表した。

人の経験やノウハウに依存する微生物による機能性食品素材開発において、AI学習に必要な学習データを新たに定義し、それらを取得するためのセンシング技術を開発したことが特徴。本システムを用いた実証実験を協和発酵バイオとの共同研究で実施した結果、人間では困難な培養のコントロールをAIが実現し、微生物培養の熟練者が設定した条件よりも高い生産量を達成することができた。

イオエコノミーは、再生可能な生物資源を利用することで現代の様々な社会問題に取り組む手法として、近年急拡大している。化学・医薬品業界、食品業界、燃料生産など、多岐にわたる産業で展開されており、産業全体のバイオ化が進行中。その経済規模は2030年には200兆円規模に達すると予測されている。特に、微生物を利用して化学・医薬品素材や食品素材を開発する「バイオ生産」は、脱石油を推進するための重要な分野として注目されている。そのため、国策として微生物の創出および培養生産のためのバイオファウンドリ拠点の整備等が進められている。

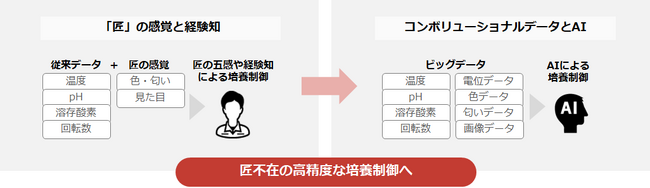

日本では長年にわたり食品素材等の発酵生産が盛んに行われてきたため、微生物培養の分野において大きな優位性があった。しかし、複雑な生き物のしくみの多くはまだ完全には解明されておらず、人々が理解できているのはごくわずかでしかない。化学的な物質生産とは異なり、微生物を利用した生産は、最適な培養条件を見つけることも生産を安定させることも非常に困難。日本には微生物培養に精通した「匠」が数多く存在し、匠は長年かけて得た知恵とノウハウによってこれらを乗り越えてきた。匠はセンサーから得られるpHや温度、酸素濃度等の情報(従来データ)だけでなく、センサーでは得られない匂い、色、見た目などの情報を活用した。例えば、匂いを嗅ぐだけで培養状態を把握して生産量を定量値のレベルでピタリと当てたり、時には培養槽の窓に付着した液の垂れ具合から培養状態を推測して培養状態を最適化するなど、いわば「匠の技」を駆使していた。このような「匠の技」は誰でも簡単に再現できるものではない。それは「五感」や「勘」といった数字では表現しにくい曖昧な要素を含んでおり、継承や習得に時間がかかるため、急速に拡大するバイオ生産の幅広い分野への展開には対応しきれない現状がある。さらには、生産地の海外移転によるノウハウの流出や匠の高齢化など、日本の発酵技術の衰退は大きな社会課題となっている。バイオエコノミーの拡大に伴い生産技術の革新が迫られ、「匠」不在でも安定した培養を実施できる技術の開発が急務となっている。

ちとせと協和発酵バイオは今回、AI自動培養制御システムの実装評価を共同実施した。ちとせがセンサーデバイスの実装とAIモデルの構築を、協和発酵バイオが学習データの取得とAI自動培養試験を担当した。システムの実装評価の結果、目的化合物の生産量がこれまでの最高値を超えることに成功した。これはAI自動培養制御システムが熟練者による培養制御を凌ぎ、高い生産量を安定して達成できることを示しているという。

ちとせと協和発酵バイオは今回、AI自動培養制御システムの実装評価を共同実施した。ちとせがセンサーデバイスの実装とAIモデルの構築を、協和発酵バイオが学習データの取得とAI自動培養試験を担当した。システムの実装評価の結果、目的化合物の生産量がこれまでの最高値を超えることに成功した。これはAI自動培養制御システムが熟練者による培養制御を凌ぎ、高い生産量を安定して達成できることを示しているという。

今回の実装評価では、培養に習熟した技術者の手法よりも高い生産量を得ることができたが、AIが提案した最適条件がなぜ培養状態の改善につながったかはまだ明らかになっていない。今回の自動培養試験の特筆すべき点は、培養試験毎に培養制御の挙動が全く異なること。

例えば、同じ微生物を培養した試験を複数実施すると、ある試験では温度を高く制御し、また別の試験では反対に低く制御していた。このように大きく異なる制御方法が採用されたにもかかわらず、最終的な目的生産物の生産量はどちらの試験もほぼ同等で、人が設定した培養結果よりも高い値を示した。これは各試験で時々刻々と変化する培養状態をAIが正確に把握し、それぞれの状況に応じて最適な状態に改善するようなコントロールができているためと推測される。生き物を利用するという特性上、同じように微生物を仕込み、同じ条件で培養を開始しても、結果が異なることがある。これは以前から培養の安定性に関する課題とされており、たとえ「匠」であっても培養中に精密なパラメータ操作によって培養を持ち直すことは困難とされていた。今回の自動制御システムではこの不安定さをも正確に捉え、最適な状況へのコントロールを可能にしていると考えられる。

今回、ちとせが開発したAIによる自動制御システムによって「匠」の技術を超越した最適な微生物培養のコントロールが可能となり、安定して高い生産量を得ることができるという一つの実例が示された。今後ちとせでは本システムの開発を継続し、2027年度までの製品化を目指す。そして、本システムが微生物培養を実施する化学・医薬品や食品、燃料生産などのさまざまな業界に導入・活用されることによりバイオエコノミーのさらなる拡大に貢献していくとしている。